eラーニング こう見るともっとわかる!

公開日:

2024.01.10

動画に掲載しているレジュメ、教材の使用方法・科目テストに向けてのポイント・

当講座で目指す、日本語教師像などと併せて、よくある質問について説明しています。

初めてのeラーニング学習で、これでいいのかな?と学習方法に迷ったら、是非ご確認ください(^^)

【目次】1.eラーニング動画と併せて使いたい資料

2. 科目テストに向けて

3. 難しいと感じやすい科目の学習ポイント

4. 当講座にて目指す日本語教師

1.eラーニング動画と併せて使いたい資料

①レジュメ

eラーニング科目の科目2~科目10(科目6を除く)には、科目ごとのレジュメをご用意しており、

各科目のeラーニングに進まれた際にダウンロードしていただけます。

\添付場所/

学習開始時期にて、掲載場所が異なります。

①②のうち、ご自身の学習開始時期を選択してご確認ください。

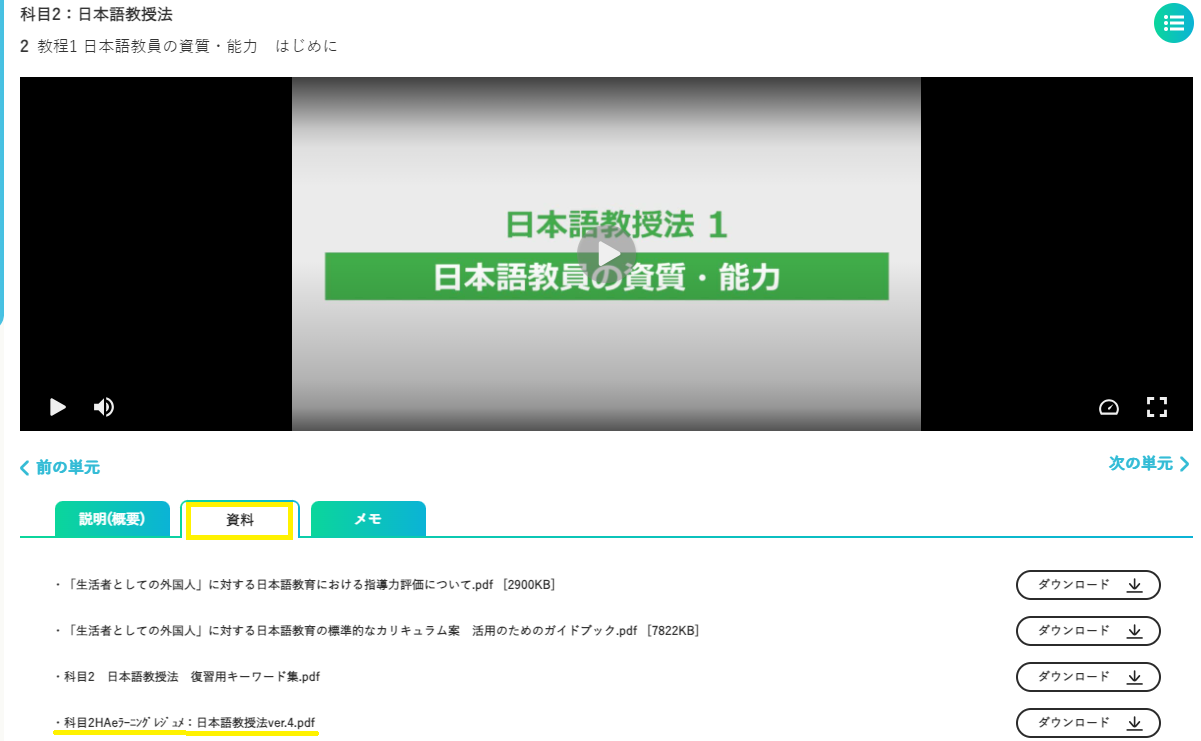

①2024.2.1以前から学習開始の方

各科目の、教程1の一番最初の映像に添付されています。

例:科目1の場合、科目1教・程1の1番最初の映像「はじめに」をクリック→「受講開始」ボタンの下に、

ファイル名が並んで出てきますでの、そちらからダウンロードをお願いいたいます。

②2024.2.1以降から学習開始の方

科目2~5および7のeラーニングそれぞれ一番最初の映像の

「資料」タブの下に参考資料として公開しています。

\使い方の例/

①映像を視聴する際に、PCやタブレットなどでレジュメを参照しながらノートをとる

②視聴に集中したい際は、映像視聴→レジュメを確認しながら「考えましょう」などをノートに書き込む→

再度映像を見て書き込みが正しいか確認する、といった方法もお勧めです。

※レジュメはテストや問題集ではないので、特に「解答」もご用意しておりません。ご自身の学習スタイルに合わせて、ご活用いただけますと幸いです。

ワークブックのような使い方ではなく、考えるための資料にしてほしいという講師の想いから、ポイントごとに小さなメモ欄などを設けておりますが、あくまでもデジタルで閲覧いただければという意図で作成いたしました。ページ数も多くなってしまうため印刷を求めるものではございませんが、印刷される場合はページ指定をして必要なページのみの印刷をおすすめいたします。

②キーワード集

\添付場所/

上記、レジュメと同じ場所にあります。

学習開始時期によって確認場所が違いますので、上記ご確認ください。

\使い方の例/

キーワード集の用語を見て、何のことかご自身で説明できるかどうか、試してみてください。そこで、上手く説明できないな…となれば、授業のレジュメや『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド』、『用語集』で

該当箇所を参照し、思い出してみてください。そして、改めてご自身の口で説明できるかどうか試してみると、単なる暗記に留まらない為、効果的です!

※キーワードで理解して頂く事ができない科目(科目6、科目8、科目9、科目10)についてはキーワード集がありません。

上記科目は、特に理解したい重要ポイントをまとめた、レジュメを学習に是非活用いただけます。特に科目6は、他の科目と同様のレジュメも作成ができない科目ですが、補足資料(復習用要点集)をご活用下さい。

2. 科目テストに向けて

気になる科目テストに向けて、まずは科目テストの形式についてチェックしておきましょう!

\テストの形式/

各科目において全50問、全て「選択問題」です。記述や聞き取り問題はありません。

出題範囲:1-7教程の内容に限る(e-ラーニング科目・通学科目ともに)

基本的に第1-7教程の内容を、しっかりと映像学習を進めて頂ければ合格点は取れる難易度となっています。

選択式の出題なので、一言一句暗記する必要はなく、用語や概念を正しく理解していれば正答にたどり着くことが出来ます。頑張りましょう!

★参考資料の「キーワード集」に目を通されることをおすすめします。キーワード集の用語を見て、何のことかご自身で説明できるかどうか、試してみてください。

★『日本語教育能力検定試完全攻略ガイド』『用語集』の後部に、用語の「索引」がついているので、辞書のように利用可能です。

★『日本語教育能力検定試完全攻略ガイド』の各部の終わりには、一問一答のような確認問題がついていますので、試しに取り組んでみてください。

以上のような方法を、ご自身の学習スタイルに合わせて取り入れてみてください。

3. 難しいと感じやすい科目の学習ポイント

科目1~10まで(科目8~10は教程5まで)視聴していくeラーニング科目ですが、受講生のみなさまが、より難しいと感じやすい科目について、学習ポイントをご案内します。

是非、一読頂き学習のヒントにしていただけますと幸いです。

【科目3(社会・文化・地域/言語と社会)】

科目3につきましては、多くのデータが出てきますが、科目テストにおいては、統計データの1の位までの数値を完璧に覚えているか確認するようなテストではございませんので、その点はご安心ください。

右肩上がりなのか下がりなのか、何年あたりに大きな増減が起きているのか、といった大きな流れを捉えるように、意識されてみてください。基本的には、映像でご説明した部分が出題範囲です。

テストにかかわらず特に最新情報を確認しておくといいものは、在留外国人数、文化庁による国内の日本語教育実態調査、国際交流基金による海外の日本語教育機関調査です。

科目3のレジュメには、最新のデータに飛んでいただけるようURLを掲載しておりますので、そちらもご活用いただけますと幸いです。

【科目6(音声・音韻/文字・表記)】

科目6の前半で学ぶ『音声』は日本語教師養成講座の中でも難しく、多くの受講生が苦戦しているところです。検定試験対策としてはしっかり勉強しなければなりませんが、養成講座で受講している中では、細かい点(口蓋断面図や発音記号など)にこだわらず、大きく日本語の音の特徴をとらえて頂きたいという意図で制作しており、他の科目同様のレジュメが作成できない代わりに、『要点集』やまとめ資料を作成するに至りました。

eラーニング映像で扱っている図などは指定教材の『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド』に載っているものですので、参考にしていただきく存じます。

以下、勉強方法の例としてご参考になれば幸いです。

「音声・音韻」

テキストを絞るとしたら、『日本語の音声入門』がおすすめです。まずは映像を視聴していただき、確認や復習としてテキストを読んでいただくといいと思います。このテキストの流れはEラーニング映像に沿ったものですので、知らない用語、説明できない用語があったら、『用語集』でチェックしたり、映像を再度ご視聴いただくなどして、復習されるのがお勧めです。また、『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド』第6部の音声に関する確認問題や、『日本語の音声入門』の中の練習問題で、知識の定着を確かめてみてください。

「文字・表記」

『歴史と文字表記』のテキストをお手元にご準備いただき、上記の「音声・音韻」と同じ要領で、映像視聴→テキストチェック(→必要に応じて映像を再チェック・用語集で用語調べ)をしていただければと思います。

情報量が多く大変ではあると思いますが、一度で全てを覚えようとせず、繰り返しテキストや映像を見たり、ご自身で、ある用語について説明できるか確かめて見たりしつつ、学習を進めていただければと思います。テキスト内の用語の復習や、各テキスト内の練習問題を解くことも、テスト勉強になりますので、ご活用いただけますと幸いです。

※科目6教程1の一番最初の映像タイトルクリック→「受講開始ボタン」の下に、教材対応表などをご用意しております。

そこで、「この用語や記号はなんだろう」「これは分からないな」というものがありましたら、上記のテキストや、『用語集』、映像授業の該当部分を見て、復習されることをお勧めいたします。(改めてご自身の口で説明できるかどうか試してみると、単なる暗記に留まらないため、効果的です。)以上のような方法を、ご自身の学習スタイルに合わせて取り入れてみていただければ幸いです。

4. 当講座にて目指す日本語教師

以前のような、教師は学習者に「教える」のではなく、現在の学習観である「共生する」(文部科学省「生きる力」として提唱しています)に則って、詰め込み教育ではなく、教師も学習者も、一人の人間として社会で一緒に生きていける力を身に着けていく必要があります。

日本語の学習者のニーズも多様化しており、どんな現場でも、どんな学習者であっても対応できる教師になって頂きたい、という事を目指しています。

そのために必要な事は、『柔軟な考え方』『自律学習』『自己成長』と考えています。

ですので、eラーニング科目も、過去の指導例を読んで、その通りに覚えて教えてくださいという教師の養成の仕方や、受け身で聞く講義ではなく、参加型の授業にするために、問いかけを多くし、問いかけに対して考える時間も設けています。田中さんや鈴木さんという、アバターの会話も是非聞いてくださいね。eラーニング科目中の、皆さんのクラスメイトとして、彼女たちの会話から新たな気づき・知識を得ることもあるでしょう。

型にはまった教え方ではなく、自分の目の前にいる学習者に何を提示したらいいか

ということを考えられる教師を目指すものでありたいと考えています。

学習の段階から、考える・調べる、という事にも慣れて頂きながら、もちろん講師へのご質問(メンタリングボックス対応)等もご利用頂けます。是非、目標の実現に向けて、一緒に頑張っていきましょう。

※上記の内容は、日本語教師養成講座プレレッスン動画でもご説明しております。

まだご覧になっていない方は、是非下記もチェックくださいね。

※注意※

受講についてご不明な点は、お問合せ前にまずはアシストくんボタン・よくある質問(FAQ)・チャットボット等をご確認頂き、校舎へお問合せ時はassistの「サポート」メニュー→「お問合せ」(アプリの場合は、更に紙飛行機アイコンをタップ)にて、宛先にご所属の校舎を設定するとメッセージを送信いただくことができます。

©2022 Human Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.